「過去と現在が交差する実験的空間」

弘前れんが倉庫美術館は、明治・大正期に建設され、近代産業遺産として弘前の風景を形作ってきた煉瓦倉庫を建築家の田根剛が改修し、2020年に開館しました。その魅力を最大限に生かした国内外の先進的なアートを紹介するとともに、弘前や東北地域の歴史、文化と向き合う同時代の作品を中心に収集、展示しています。

展示室のほか、楽器演奏やダンスの練習ができるスタジオや、市民の創作の発表の場としての市民ギャラリーを貸出施設として備えています。地域の人々が集い、新たな活動が生み出される「クリエイティブ・ハブ(文化創造の拠点)」として機能することを志す当館について、ここでは、主に展示室の活用の視点からご紹介します。

一階の展示室入り口から足を踏み入れると、天井で行き止まりになっている鉄製の階段、黒いコールタールの壁面や太い柱など、かつての倉庫の建物から引き継がれた要素が目に飛び込んできます。「記憶の継承」をコンセプトに、煉瓦の建物の耐震機能を高めつつ、残せるものは可能な限り残す形で改修が行われました。こうした空間の特徴を踏まえ、展覧会プログラムの企画や作品収集で重視されることのひとつが、展示や作品の持つ「サイト・スペシフィック」な性質です。建築や地域に合わせたコミッション・ワークの制作を重視し、完成した作品を展示後収蔵するという一連の流れによって、コレクション形成を行っています。

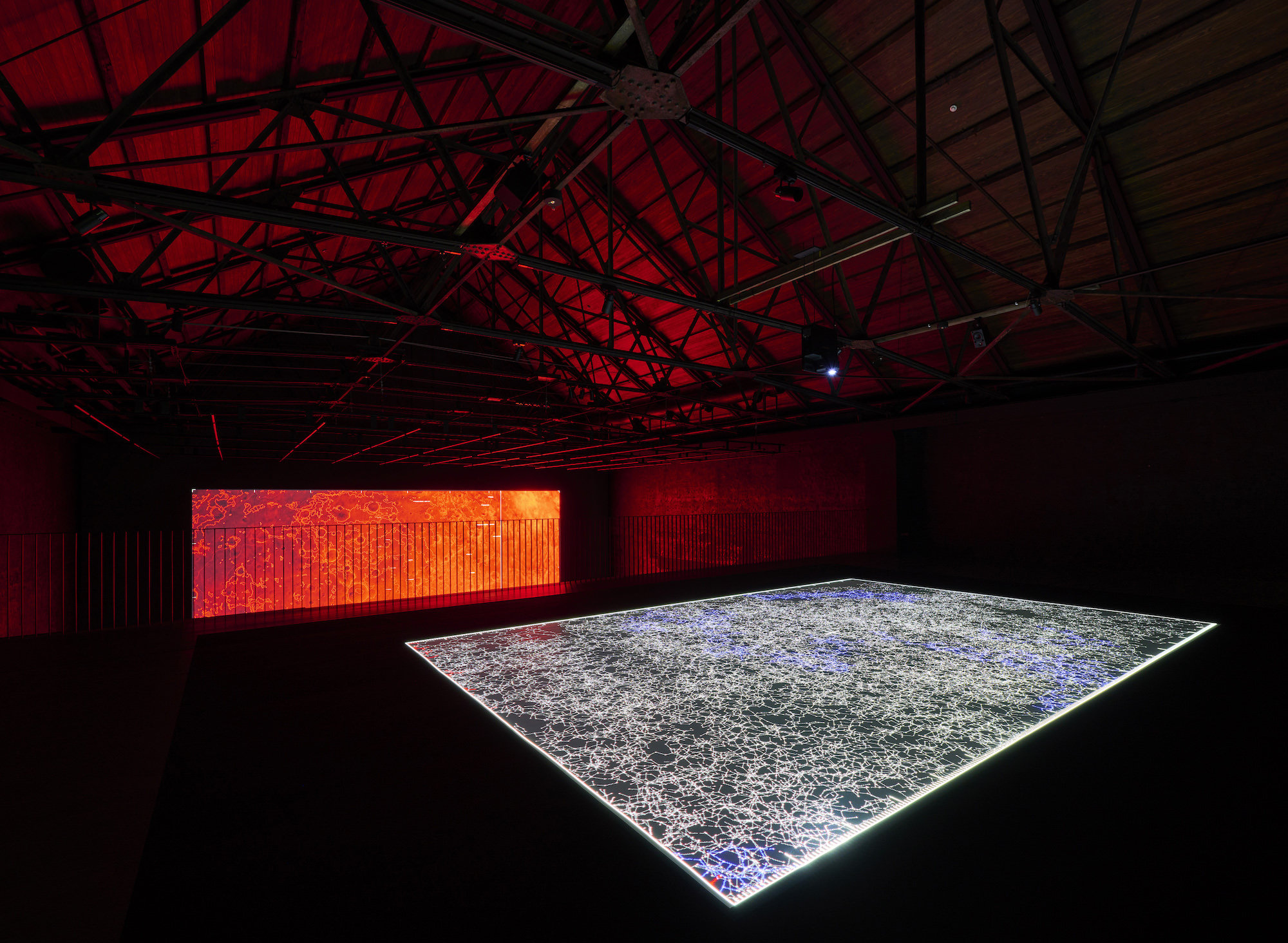

隣接する展示室には、壁によって完全には区切られていない場所もあります。過去の展覧会では、建物のこうした性質を生かした展示構成によって、空間の使い方の可能性がひらかれてきました。2022年度春夏プログラム「池田亮司展」では、音楽家としても活動する池田氏が、展覧会全体でひとつの楽曲を作り上げるのと同様に、隣りあう映像作品の音響の重なり合いをあえて意図して展示を構成しました。結果として、複雑で豊かな音の層に鑑賞者の身体が包み込まれる、ダイナミックなインスタレーションが展開されました。

Photo: Takeshi Asano

さらに奥へと進めば、当館の展示室で最も特徴的な、壁面の高さ15mの大空間が現れます。この空間における作品の魅せ方が、当館での展覧会構成の最大のテーマのひとつです。

たとえば、小沢剛は、地元の人形ねぷた組師の協力を得て、針金と和紙を用いた造作をふくむ壮大なインスタレーション《帰って来たS.T.》(2020年)を制作しました。また、さまざまな形状のネオンを組み合わせた、ケリス・ウィン・エヴァンスによる巨大な抽象彫刻《Drawing in Light (and Time) ...suspended》(2020年)は、暗い展示室を照らし出し、ひとつのりんごから始まる豊かな想像力を提示しました。同作品については、2021年度の2つの企画展に年間を通して展示することで、煉瓦倉庫の建物の可能性を生かす自由で柔軟な展示のあり方を探りました。吹き抜けの構造によって、2階の展示室へと移動することで同じ作品の見え方も大きく変化します。一階の床や壁面に展示された作品を見下ろしたり、天井付近のバトンの高い位置から吊り下げられた立体作品をより近くで眺めたり。平面作品だけではなく、立体や映像、インスタレーションなど多様な表現を紹介する現代アートの美術館として、異なる角度と視点で作品と向き合うことができます。

Photo: Tomoyuki Kusunose

Photo: ToLoLo Studio

Photo: Sho Shibata

2階には、白い壁と天井に囲まれたホワイトキューブの空間を備え、作品展示のほか年間を通して行う「弘前エクスチェンジ」のプログラムの場にもなってきました。本プログラムは、弘前出身やゆかりのアーティスト、クリエイターや研究者らと協働し、地域性の考察や地域の創造的魅力の再発見を目指すもので、これまで資料の展示やトークイベントなどを展開しています。2022年度秋冬プログラム「『もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか?』奈良美智展弘前2002-2006 ドキュメント展」では、会期中にプロジェクト参加者がいつでも自由に集まり創作を行える「部室」として空間を活用することにしました。

2002-2006 ドキュメント展」より、「もしもし演劇部部室」

Photo: Masayuki Hasegawa

土地の記憶を継承する建築に、今を生きる作家の作品、さらには現在のこの場所に関わる人々の進行形の活動が内包されることで、建物を基点としてこの場所の過去と現在が交差します。今後も企画を重ねるなかで、変化し続ける実験的な場の創出を目指します。

佐々木 蓉子(ささき ようこ)

弘前れんが倉庫美術館アシスタント・キュレーター。北海道出身。2020年4月より同館に勤務し、現場での学芸業務に携わる。2022年度秋冬プログラム「『もしもし、奈良さんの展覧会はできませんか?』奈良美智展弘前2002-2006 ドキュメント展」主担当。